最近在進行失智症評估時,有好幾位家屬都說,

為什麼病人在這邊表現得那麼好,在家裡真的是失智症的病人一樣。

剛入行的時候,對於失智症的病程,疾病的本質不清楚,往往就會覺得,

失智症就是這樣,時好時壞,也歸納不出來到底什麼時候會好,什麼時候不好!

幾年之後,慢慢的開始發現,其實逐漸可以預測病人的好壞發生的時間點。

現在在診間檢查前,有時就跟家屬預告,

請你等一下看看他在這邊表現會不會比家裡好?

或是在做完檢查後,也主動回問家屬這個問題。

這些會表現好的病人,其實不是時好時壞,

而是在特定時間會表現得好,我才會回問家屬的。

不少醫療人員在進行測驗的時候,就是執行測驗,把測驗所有問題問完以後,工作就結束了!

多年的經驗讓我開始在進行測驗時,同時分析並且衛教病人和家屬,

什麼原因會讓他們會遇到病人的這些行為問題,可以如何調整病人,

或是如果家屬沒辦法調整病人的作息,該如何看清楚病人的問題。

多數醫療人員欠缺對高齡者心態的了解,以致於所有家屬看不順眼的問題都把它當作是失智症的問題,

然而,有太多的情境,有可能出在照顧者跟病人的關係、應對、家中的環境等,

會造就出類似失智症的症狀,卻不自知。(延伸閱讀: 評估失智症,心理師跟你想的不一樣

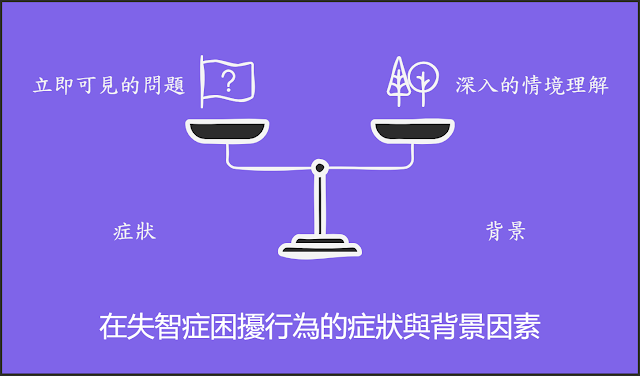

首先,特別顯著的問題就是「時好時壞」,

這樣的概念經常是見樹不見林的想法所造成的,

我們看到他的問題行為有時候出現,有時候又沒出現,僅止於此。

樹木=症狀

樹木+林=症狀+背景

但我們應該看病人在那些地點、時間或是面對那些人,會出現行為問題,

而在其他情況下卻不會發生行為問題。

所以前者只著重在有與沒有問題,

後者則加上背景因素,可能影響病人的表現。

舉例來說:在醫院表現得好,可能原因,病人覺得去醫院要去給醫生看,

所以應該讓自己更有精神,更花心思去讓自己更好,還是在逢年過節,家人都回來了,

自己也很期待也能感受到家人親情的溫暖,所以強迫自己不要在他們回來的時候睡覺。

平常在家,只有自己和外看,也說不出半句話。或是自己和家人,這些家人就常常要我不要常常躺床,

不要只坐在沙發上給電視看,只會念自己,病人當然不想做任何事情。

當你知道高齡者的心態會怎麼想,時好時壞的情形,就可以更進一步理解,其實是有分時間、地點以及對象。

更進一步的去思考,如果他能夠在他認為需要的時間、地點和對象表現出需要的行為,

他腦子應該是正常的,

譬如能夠見人說人話,見鬼說鬼話,需要有正確的判斷力,才有可能做到。

所以我在進行測驗的時候,我往往都會邀請家屬一起參與,

讓他們看到病人情況的對比,並且協助家屬更進一步的了解病人的真實情況。

看到這邊你可以發現,其實用跳脫測驗的框架,找出生活中的問題的,才是整件事情的核心。

所以常常會跟家屬說,作者關注在家中發生的事,比測驗中發生的事更重要,

原因是家中那些事情,就足以推論病人的現狀,並且從家裡發生的問題,

先去推論他的生活狀態,是常常昏睡著,還是天天白天都很有精神,再進行推論,病人可能有的困擾行為,如此才能真正地找到問題,而不會被症狀和測驗限制住。

如果真的要知道病人的困擾行為,除非能夠釐清問題的核心,才有可能預測病人的行為。

------

如果你想對失智症的應對策略有興趣,歡迎參考以下的連結

0 留言